肝がん

l. 肝細胞癌とは

肝細胞癌は、肝臓にできる悪性腫瘍の大部分をしめる癌です。性別では男性に多く、我が国の男性の癌による死亡数では第3位を占め、しかも年々増加傾向にあります。発症年齢の平均は、およそ55歳です。

肝細胞癌の原因は、地球規模ではいくつかのものがありますが、我が国に限りますと、そのほとんどは肝炎ウイルスによる感染です。肝炎ウイルスにはA、B、Cなどの種類がありますが、肝癌と関係があるのはB、Cの2種類です。特にC型が7割を占めています。これらB型、C型肝炎ウイルスが、正常肝細胞に作用して突然変異をおこさせ、癌化されるものと推定されています。したがって、我が国では肝炎ウイルスに感染した人が肝癌になりやすい「肝癌の高危険群」となります。肝炎ウイルスの感染経路としては、妊娠・分娩による母子垂直感染、血液製剤の注射による感染、性行為による感染、針刺し行為による感染などがあります。しかし、健康診断等で偶然感染が発見され、そのルートが特定できない場合も多くあります。肝炎ウイルスに感染してしまったら、即肝がんになり、生命が脅かされるわけではありませんが、肝がんの候補者と考えて対処すべきです。

肝癌は特徴的な症状を伴わず、症状が発現した場合には高度に進行していることが多いため、肝炎ウイルスに感染していることが判明したら、専門医による定期的な経過観察が重要となります。肝炎に対する積極的な治療(インターフェロン、リバビリン等)、あるいは肝庇護療法(グリチルリチン製剤等)を行い肝癌発症を予防、さらに肝細胞癌の発症を監視し、早期発見、早期治療に努めることが必要となります。さらに、肝細胞癌に対する治療を行った後も、癌発症の母地であるウィルス感染肝が残存しているため、再発の定期的なチェックと共に再発予防のための肝庇護療法、肝炎治療が必要となります。当院では、消化器内科と連携して、外科で手術を受けていただいた患者さんについても、肝細胞癌の再発チェックと共に、肝炎、肝硬変の治療を平行して進めております。

ll. 肝細胞癌の症状

肝細胞癌に特有の症状は少なく、主として肝炎・肝硬変などによる肝臓の障害としての症状になります。症状としては以下のような症状が挙げられます。

食欲不振、全身倦怠感、腹部膨満感、便通異常、吐下血、尿の濃染、黄疸、めまい・冷や汗・脱力感・頻脈などの貧血に伴う症状などこれら症状は肝細胞癌に伴う特有の症状ではないため、これら症状が出現したら直ちに肝細胞癌を疑う、とは言えませんが、これらを契機に肝障害が発見され、精密検査を進めることにより肝細胞癌が発見されることがあります。またウィルス性肝炎、肝硬変と診断されれば、経過観察を行っていくうちに高率に肝細胞癌の発生が見つかるため、肝細胞癌の診断の手がかりにはなります。

肝細胞癌に特有の症状といえば、腫瘤の触知が挙げられます。しかしこれは肝細胞癌がかなり大きい時や肝臓の外に大きく突出した時に見られる症状です。突然の腹痛や、貧血に伴う諸症状の急な出現は必ずしも肝細胞癌に特有な症状ではありませんが、肝細胞癌の症状としては、癌が破裂・出血した時に特有の症状です。したがって、肝細胞癌に伴うこれら症状は、癌がかなり進行した時に初めて出現する症状といえます。

逆に肝細胞癌が、何ら症状もなく、検診での肝機能異常を契機に、精密検査で発見される場合も多いことを覚えておく必要があります。

lll. 診断

肝細胞癌の診断は、血液検査と画像診断法により行われます。血液検査では、肝機能の検査の他に、AFP(アルファ型胎児性タンパク)やPIVKA IIといった腫瘍マーカーと呼ばれる物質の測定が行われます。しかし、血液検査のみでは肝細胞癌の早期発見を行うことは難しく、画像診断法が必要となります。

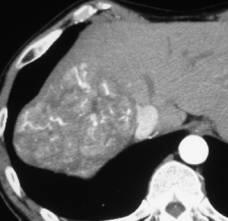

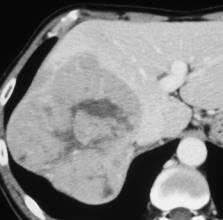

画像診断の中心はCT(図1)と超音波検査です。ともに痛みや苦痛がほとんどなく、外来で行える検査です。特に超音波検査はまったく苦痛なく行えるため、第一に行われる検査ですが、腸管や肺が肝臓の前面に存在する部分では肝臓の観察は不可能となります。CT検査は、肝臓全体を確実に検査することができ、血管に造影剤を注入して行うことでかなり正確に肝細胞癌の診断が可能となります。

図1:肝細胞癌のCT所見(左;動脈相、右;静脈相)

多くの場合、これらの検査で肝細胞癌と診断がつきますが、確定診断がつかない場合には、血管造影やMRIの検査を追加して行うこともあります。肝細胞癌の治療にあたっては、癌の存在のみならず、さらに癌の進行具合を正確に診断することが必要となるため、複数の検査を組み合わせて診断を行っていきます。

lV. 肝細胞癌の病期

がんの進行程度(病期)を大まかに示すものとして「進行度分類」があります。

進行度分類はステージIからIVまでの4段階に分けられており、数字が大きいほど癌が進行していることを意味します。原発性肝癌取り扱い規約で決められている肝細胞癌の進行度は以下のようになります。

肝細胞癌が、1.1個だけである、2.直径2cm以下である、3.血管侵襲(癌が血管の中に入り込んでいる状態)がない、という条件のうち

ステージl 1.2.3.のすべての条件に合致する

ステージll 1.2.3.のうち2項目に合致する

ステージlll 1.2.3.のうち1項目に合致する

ステージlV 1.2.3.のすべての条件に合致しない

さらに、リンパ節転移があるもの、遠隔転移(肝臓以外の身体部分に転移がある)はl.ll.lllの条件にかかわらずすべてステージlVとなります。

V. 肝細胞癌の治療

肝切除、肝動脈塞栓術、穿刺療法(経皮的エタノール注入療法(以下PEIT)、ラジオ波焼灼療法(以下RFA)、マイクロウエーブ凝固療法(以下MCT))の3療法が中心です。この他に、放射線療法や化学療法(抗癌剤投与)、肝移植もありますが、適応は限られています。

肝切除、肝動脈塞栓術、穿刺療法は、それぞれ長所・短所があり、一概に優劣をつけることはできません。癌の進み具合(ステージ、肝臓のどの部位にあるか、肝臓内の重要な血管との関係等)はもちろんですが、肝細胞癌の場合には、肝機能の状況が治療法選択に大きくかかわってきます。下に、わが国で用いられている、肝機能の良し悪しを分類する「肝障害度」分類を示します。AからCの順序で肝障害の程度が強いことを表します。

図2

肝細胞癌の患者様は、前にお話しましたように、肝炎ウィルスに感染し慢性肝炎あるいは肝硬変を患っているために肝機能が低下している方が大部分です。さらに、癌部を完全に切除しても、残った肝臓はまた癌が新たに発生する母地であり、高率に癌が再発するという他の癌とは異なる背景があります。そのため、なるべく癌のない肝臓の機能を温存してあげて、再発した時に積極的な癌治療を行える状態を保っておくことが重要になります。

2005年に肝癌診療ガイドラインが公表されました。ガイドラインでも、肝障害度が治療法選択の重要な要素に位置づけられ、以下、腫瘍個数、腫瘍径により治療法の選択が行われます。ガイドラインに基づく治療法選択の流れは以下のようになります。

図3:肝癌ガイドラインに基づく治療法選択の流れ

当院では、ガイドラインを治療法の選択の基本とし、腫瘍の位置等の情報を加味して、さらに患者様のご希望を考慮に入れ、一人一人に最適な治療法を選択するようにこころがけています。

以下に現在主に行われている肝切除、肝動脈塞栓術、および穿刺療法について述べます。

1)肝切除

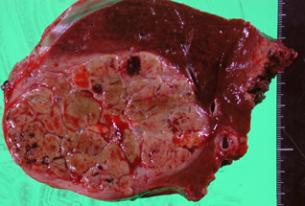

肝切除は、がん部を含めて肝臓の一部を切除する方法です。最大の利点は、「がんを治す」という効果が一番確実なことです。欠点は、治療のために身体に傷をつけ、術後の合併症も起こりうること、手術に伴い、そして体力が回復して術前と同様の生活が送れるまでに時間を要することなどです。

図4:肝細胞癌切除標本

当院では、手術の方法の選択に際して、正常な肝臓の切除量を最小限にしてなるべく残った肝臓の機能を温存するように心がけています。切除により残す肝臓へのダメージが大きくなると判断される場合は、お腹を開けた状態でのMCTやRFAなども組み合わせています。

2)肝動脈塞栓術

肝動脈塞栓術とは、肝臓を栄養している2種類の血管である肝動脈と門脈のうち、肝細胞癌が正常の肝臓と異なり主に肝動脈から血流を供給されていることを利用して、肝動脈を人工的に詰めて、癌を窒息させる治療法です。具体的には、足のつけ根の動脈からカテーテルを差し込み、先端を肝動脈へ進め、このカテーテルを通じて、血管を詰める物質や抗癌剤を注入し、肝動脈を詰まらせてしまいます。

この治療法は、解剖学的条件による制限をあまり受けず、癌が多発している場合にも治療が可能です。また、肝機能の制限も比較的緩く、施行可能です。外科的治療に比べ、体へのダメージが少なく、1回の治療に要する入院期間および社会復帰に要する時間も短時間で済みます。ただし、完全に治る確率は他の治療法と比較して劣るため、繰り返し行って癌を抑え込んでいくことになります。

3)穿刺療法

(1) PEIT

経皮的エタノール注入療法(PEIT)とは、純アルコールを癌の部分へ注入して、アルコールの化学作用により癌組織を死滅させる治療法です。超音波検査で正確な場所にねらいをつけて注射をします。したがって、超音波で腫瘍がよく見えない場合はアルコール注射が安全かつ十分にできないこともあります。がんの大きさ・数などの制限があることやがんの一部が残ってしまう危険性があるという欠点はありますが、比較的手軽に行うことができ、身体に与える副作用が少なく、短期間で社会復帰できるという利点があります。

(2) ラジオ波焼灼療法及びマイクロウエーブ凝固療法

これら2つの治療も、超音波検査のガイドにより、特殊な針を体外から肝細胞癌へ差し込み、通電することによりその針の先端部分から熱が発生します。その熱により癌細胞を焼き、死滅させてしまう治療法です。焼ける範囲内の癌細胞が確実に死滅するため、最近はPEITよりも多く行われるようになってきています。PEITと同様に腫瘍の大きさや場所による治療の制限を受けることがあります。

エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法、マイクロウエーブ凝固療法はいずれも局所麻酔で、「体外から肝臓へ針を刺す」という点で同じです。これらの3つの治療法のうち、上述のとおり最近はラジオ波焼灼療法を受ける方が増加しつつあります。そしてこれら3つの治療法の使い分けも徐々に明らかになってきています。また、癌が存在する局所に対する治療としては、特に小さな(3cm以下)の腫瘍に対しては切除と同等の治療成績が挙げられ、かつ正常な肝臓に与えるダメージが小さいため、特に肝障害度Bの患者様に対する小肝細胞癌に対する局所療法としては穿刺療法が第一選択となります。

VI. 治療成績

各治療法ごとの治療後5年生存率は、肝切除50~60%、穿刺療法40~50%、肝動脈塞栓術10%前後です。ただし、治療対象となる方の病状が治療法ごとに異なりますので、この数字はそれぞれの治療法の優劣を示すものではありません。当科で手術を受けられた患者様の予後を示す生存曲線は以下のとおりです。

以上述べてきましたように、肝細胞癌の診断や治療にあたっては、癌そのものの治療に加え、背景となるウィルス性肝炎、肝硬変の治療や経過観察も必要です。そのためには、外科、内科、放射線科が連携して、長期間にわたって経過を観察していく必要があります。当院では、院内の連携を密にして、診療にあたっています。ガイドラインを治療法の選択の基本とし、腫瘍の位置等の情報を加味して、さらに患者様のご希望を考慮に入れ、一人一人に最適な治療法を選択するようにこころがけています。